死滅回遊魚とは本来生息域が違う魚が黒潮などに乗り

北の海までやってきてしまう事を言う

南の熱帯魚なんかが北の寒い海にまで来てしまう事を死滅回遊魚というらしい

たまに漁師さんの網に本来は捕れないはずの魚がかかる事もあるし

磯釣りをしていたら住んでいるはずのない魚が釣れたりする。

詳しく解説していこう。

死滅回遊魚とは?

南方の海から台風や黒潮の影響で流されてきた魚を言います。

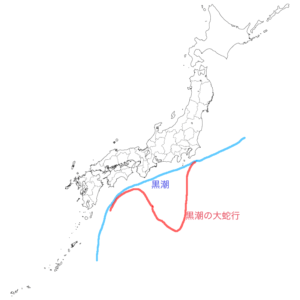

日本列島の近くにある黒潮は沖縄から九州、関東へ流れていきます。

春は水温が低く、黒潮の流れも弱いため本州では死滅回遊魚は見られない

黒潮の流れが活発になる夏から死滅回遊魚が見られるようになる。

秋になると全盛期で関東でも死滅回遊魚が見られるようになります。

冬になると温水域からやってきた魚は冷たい海水では生きられず死にます。

黒潮の大蛇行

2017年の8月ごろから、黒潮に変化が起きている。

黒潮の大蛇行は紀伊半島付近から大きく南に蛇行する現象です。

紀伊半島から南に大きく蛇行して東京湾や相模湾に直撃するようなルートを取ります。

大きく蛇行する事で南方の魚が東京湾や相模湾で見られるようになる。

蛇行する前の2016年は最近、普通に見られるようになったサザナミフグの数さえ少なかった。

しかし、蛇行後の2017年には何匹もサザナミフグが捕れたり、チョウチョウウオなんかも捕れています。

黒潮の蛇行が始まってから年々、漁港で取れる魚のバリエーションが増えています。

チョウチョウウオの急成長

チョウチョウウオの仲間はとても小さいトリクチス幼生の状態で黒潮に流されてしまう。

遊泳力が発達していない幼生の状態では黒潮の流れに逆らう術はありません。

チョウチョウウオは流された場所で成長します。

7月上句ごろに豆チョウと呼ばれる幼魚が採取される事があります。

三ヶ月後には大きくなって立派なチョウチョウウオになっています。

わずか、3ヶ月で急成長してしまうのは驚きです。

死滅回遊魚は幼魚の状態で黒潮に流されてしまう。

成体になっていれば遊泳力もあるので流されたりしない。

地球温暖化の影響?

本来、死滅回遊魚は越冬できないというのが通説ですが

近年、2月などに死滅回遊魚が捕れたりするようです。

暖冬の影響で水温が本来よりも高い事で起きたのでしょう。

死滅回遊魚が多くなったのは地球温暖化が原因という主張する人もいるみたいです。

私見ですが死滅回遊魚が多くなったのは黒潮の蛇行が原因で生き延びる個体が多いのは地球温暖化の原因だと思います。

魚は水温の変化に弱い?

魚は水温の変化に非常に敏感で適温でないと成長が阻害されたりします。

熱帯魚なんかは水温が低すぎると死んでしまう。

それこそ南方の海は1年中20℃以上あるみたいです。

熱帯魚の飼育するには26℃の水温を保つ必要があったりします。

逆にニジマスなんかは22℃くらいが適温だったり

水温の変化に対して適応できないため魚の生息域というのは明確に分けられているという感じ

まとめ

死滅回遊魚は台風や黒潮の影響で強い潮の流れに逆らえない

魚の幼生が流され本来の生息域から抜け出してしまった魚の事を言います。

2017年に黒潮の流れが大きく蛇行したりもしているので死滅回遊魚は今後増えていくかもしれない。

地球温暖化の影響か越冬して2月ごろでも死滅回遊魚が見られたりする事もあるらしい

かなり面白い、地味に黒潮の流れが大きく変化していたのはビビるな

参考動画

この記事もおすすめ

食べられない魚【バラムツ】 油がたっぷり美味いけど下手すると社会的に死ぬ