神社と寺のはどう違ってどういう関係なのか?

これが分かると日本史が【ガツン】と分かるようになります。

神社に寺、とても身近なですよね?

そこら中にありますし、非常に有名な場所、一度は参拝してみたいという場所があるという人も多いと思います。

神社は初詣に行くな~とかお寺はお葬式とか行くな~くらいのふんわりしたイメージしかありません。

どっちがどっちで何が違うのか?詳しく説明できる人は少ないんじゃないかと思います。

タイミングあれば行きますみたいな、結婚式は教会でやりますしみたいな日本人が殆どだと思います。

そんな日本人に「何を信じていますか?」と尋ねれば「浄土真宗だったかな?」とか「特にないな~」みたいな感じ。

日本人はなんで無宗教みたいな感じになっているのか?それが神社と寺にまつわる話でわかります。

宗教<生活・文化

神社とか寺というのは宗教というよりは文化、生活という感じがしませんか?

そうなんです、日本の宗教は生活や文化に根付き過ぎてそれが宗教的なものだという感覚がない。

身近にあり過ぎて逆に分からなくなっている。

神社と寺の関係性を知る事で日本史がもっと面白くなります!

戦ばかりしているのが日本史、政権が変わるのが日本史そうではなく

文化を縦軸にした時に神社、仏閣は大きな影響力を持ってそこある事が分かります。

神社と寺の比較

神社と寺の比較(参考図書 Pen books 神社とは何か? お寺とは何か?)

神社と寺の比較(宗教年鑑2009年版)

神社

- 宗教法人: 8万5234

- 信者:1億842万7100人

- 宗派: 128

- 参拝客1位: 明治神宮 319

寺

- 宗教法人: 8万5234

- 信者:8750万6504人

- 宗派: 155

- 参拝客1位 成田山新勝寺298万人

どちらも同じくらいの数字が並びます。

これがポイントです。

神社と寺は拮抗している。

神社の信者と寺の信者を足すと軽く日本の人口を超えてしまいますwww

これは宗教法人が公称している数字で私は信者ですと登録した人数ではないので正確な数字ではないですね。

そもそも日本人は宗教に入信している感覚がまず薄い

ただ、神社や寺はものすごく多い、寺や神社の名前の駅があったりするしコンビニの数よりも寺や神社の数が多い

それなのに宗教は?と聞かれると「よく分からない」と答える人が多いのが日本人というわけです。

お寺と神社 どちらが先にできたか?

土着の宗教である神社の方が先です。

最古の神社がどこかについては諸説あり、はっきりしていませんが、かなり古い神社の中には「最古の神社である」と称するものがあります。

その中でも、大神神社は紀元前97年に崇神天皇の命により、伊香色雄に指示された大田田根子を祭祀主として、大物主神を祀ったことから始まります。

大神神社以外にも、例えば出雲大社、熊野大社など”古い”神社はかなりの数があります。

神道の後に仏教も入ってきたという流れなので必然的に神社の方が日本では歴史が長い事になる。

ざっくりした比較

神社とは…

- 日本古来の「神道」という宗教。

- 神をまつり、自然や祖先や皇室などを尊ぶ。

- 神職、巫女さん、宮司などがいる。

- 拍手をして参拝。玉串を捧げる。祝詞(のりと)を上げる。

- お宮、おやしろ、神宮、大社、宮などがある。

- 皇室は神道で儀式を行なう。

- 他界したら神葬祭を行い、位牌ではなく霊璽をまつり、仏壇ではなく御霊舎に拝礼し、

十日祭、五十日祭、一年祭、十年祭などの祭を神式で行う。 - 鳥居、狛犬、御神木、社務所、垣、神門、祓殿、神楽殿、絵馬などがあったりする。

- 仏教より歴史が長い。

- 日本だけの宗教。

- 神道は「日本の国教」とされてきた。

- 神道の司祭者の立場が「大神主」たる天皇。

- 日本神話を基盤としている。

~~~~~~~~~~~~~~

■寺とは…

- 仏をまつる。

- 僧侶、尼さん、住職などがいる。

- 外国から来た「仏教」という宗教。

- 合掌して参拝。

- 線香を上げる。お経を上げる。

- お寺、OO院、OO庵、OO坊、OO寺などがある。

- 皇室では仏教儀式や仏教行事を行なわない。

- 他界したら仏葬を行い、位牌をまつり、仏壇に礼拝し初七日、四十九日、一年忌、三年忌などの法要を行う。

- 外国の仏教には葬儀、法要、檀家、戒名がない。

- 外国の仏教は宗教ではなく哲理。

ただし、神社の風習と寺の風習が似ていると思いませんか?

その話は後でお話します。

見た目

見た目でお寺と神社を判断すると

神社は

- 賽銭箱がある

- 鳥居がある

お寺は

- 仏像がある

- お墓がある

神社にはお墓がないしお寺には鳥居はありません。

不思議な国 ニッポン

宗教というとヨーロッパであればキリスト教がメイン

中東であればイスラム教がメインの国、ヒンドゥー教がメインの国

宗教を信じている国はメインの宗教が決まっています。

日本のように仏教と神道がほぼ同じ勢力である事はまずあり得ない。

無宗教だと日本人は思っているけれど実は信心深いのが日本という国の不思議です。

例えばお正月に初詣、明治神宮の参拝客が列をなして午前零時にお参りをする。

楽しそうに「あけましておめでとう~」なんて言っていますがこれってめちゃくちゃ宗教的な行事なんですよね。

成田山新勝寺に初日の出を見に行ったりするわけです。

日本人は空港でイスラム教の人がお祈りをしているのを見て

「宗教ってすごいね」

なんて言いますが実は自分たちだって人のことは言えない。

元旦の朝4時にお寺まで行って初日の出を見たりするのってめちゃくちゃ信心深いですよね。

役割分担がある?

お葬式といえば仏教だと思いますが神道式のお葬式をする人もいます。

仏教のお葬式が85%に対して神道のお葬式は4%

ここであからさまにパーセンテージが狂いました。

今までデータが拮抗していたのに突然、偏りが出ました。

逆に結婚式は神道式の方がメジャーですね。

明らかに神道と仏教で談合があったのではないかという疑い出てきます

これは何故なのか?

お祝い事は神道、弔いは仏教というわけでもない。

初詣なんかは寺と神社両方でやっています。

歴史で見る仏教と神道

日本の歴史において大きな転換期に仏教と神道の存在があります。

- 古事記(天つ神→国つ神)

- 飛鳥時代(仏教伝来)

- 奈良時代(鎮護仏教・神仏習合)

- 戦国時代(仏教弾圧)

- 江戸時代(儒教主導・国学隆盛)

- 明治時代(神仏分離)

- 昭和時代(神道指令)

古事記(天つ神→国つ神)

神道の原典は古事記で高天ヶ原から人間の世界に降り立った天照大神系の神々

元々いた国つ神を従えるお話です。

土着の神々を従えて大和王朝が日本を統一したというのが古事記のお話です。

割と神話と直結した歴史を持っているのが日本という国の特殊性ですね。

日本オリジナルの神話で独特な雰囲気がある。

飛鳥時代(仏教伝来)

日本史が具体的に動き出すのが飛鳥時代。

蘇我氏と物部の対立から日本の歴史書は始まっている。

何で対立していたかというと

仏教を採用するかしないか

この対立に蘇我氏が勝って仏教が日本に伝わった。

奈良時代(鎮護仏教・神仏習合)

奈良時代は鎮護仏教、つまり仏教を国のために使っていこうという考えを聖武天皇が打ち出した。

日本を統治するために仏教というシステムを利用しようとした。

東大寺に奈良の大仏を作ったのもその頃。

そしてより、仏教を浸透させるために神仏習合という教えを説いたらしいです。

神様も仏様も一緒という考え方。

神道と仏教で全く別系統の神様、仏様を一緒くたにするというダイナミックな思想を打ち出した。

今風に言えばチートです。

ズル、反則の類い

この発想が日本という国がここまで続いている。

日本人のヤバいところなんだと思います。

普通は考えつかない

キリスト教と仏教を混ぜてしまうような恐るべき発想。

こういう考えができるのは神仏習合という思想のおかげ

その結果、神宮寺という神社の中にある寺院が日本のアチラコチラにある。

神宮というのは皇族直系の神社

例えば

- 伊勢神宮

- 熱田神宮

- 明治神宮

- 鹿島神宮

ちなみに神宮といえば伊勢神宮の事です。

神社が神様が降りてくる場所で用が済んだら帰る。

神宮は神様が常駐している場所を言います。

奈良時代からずっと日本では神仏習合が基本的な考え方になっています。

戦国時代(仏教弾圧)

戦国時代は乱世の時代であちこちの大名が領地を取るために争いをしていた時代。

武士以外にもお坊さんが武装し勢力を伸ばしていました。

仏教徒独自に武装した僧兵をまとめ軍団にしたてあげ勢力を伸ばしていた。

国教として国を動かすシステムとして使われていた仏教に更に僧兵という武力も備えてイケイケだったのだが

織田信長などの大名によって弾圧された。

有名なのは延暦寺焼き討ちだろうか

江戸時代(儒教主導・国学隆盛)

戦国時代に仏教と武士は争ってきた。

なので武士に対して仏教は使えないという事で江戸幕府、初代将軍徳川家康が考えたのが儒教を取り入れる事です。

中国の三大宗教 仏教・道教・儒教のうち儒教を取り入れたのです。

江戸時代は仏教の教えが少し薄れた時代、神仏習合だから神道も少し薄れたという時代。

そんな中で幕末が訪れます。

長く続いた徳川幕府も幕末の頃にはペリー来航など

外国からの圧力が高まってくる。

そうなった時に国学隆盛というのが起こりました。

日本ってなんだ?俺たちのルーツはなんだ?日本をもっと知ろう!

という学問が隆盛したそうです。

仏教とか儒教関係なく日本を学ぶべきだ!

仏教や儒教は時の権力者が自分の都合で取り入れた文化であるという主張をする人が出始めた。

本居宣長(もとおり のりなが)という人物が仏教や儒教を排除して日本の歴史を学ぼうと言い始めた。

それをきっかけに平田篤胤(ひらたあつたね)という人物が復古神道という考えを主張し始めた。

天皇家を中心とした神道国家として日本人のアイデンティティを確立するという考えになっていきます。

明治時代(神仏分離)

明治時代は西洋の技術や思想を取り入れながらも日本人としてのアイデンティティを保つために日本古来からの神道を推していった。

仏教や儒教というのは中国大陸の物だから排除して神道を中心とした考え方で日本をまとめていこうという風になった。

あまりにも長く神仏習合をしていために仏教を排除するとつじつまが合わないという状況になっていた。

廃仏毀釈騒動というのが起こりお寺や経典、仏像をぶっ壊しまくるという騒動に発展しました。

しかし急激に変化に反発する人もいて

仏教をぶっ壊す派と仏教を守る派の対立も起こった。

その結果、神道の国教化は出来なかった。

ただ、神道をベースに国を作るという考え方は変わらなかった。

なので明治時代から第二次世界大戦が終わるまで古事記、神話を歴史の事実として教えていました。

昭和時代(神道指令)

日本の大きな転換期、第二次世界大戦に負けた後、GHQにより神道指令というが発令されます。

GHQが教育で神道をプッシュするのを止めなさいという指令を出した。

日本が戦争に突入した原因は神道によってナショナリズムが煽られた結果だというGHQがの分析によって神道指令が発令され

古事記が教科書に載らなくなったというわけです。

祀っている神様の違い

神社は神道の神様を祀っています。

天照大神など古事記に登場した神々。

いわゆる神明系の神様を祀る神明神社があり。

そして仏教から輸入した神々、明神系の神様を祀った神社もあります。

猿田彦神社など国つ神を祀った神社もあります。

猿田彦神社や椿大神社は神主が猿田彦の末裔らしいです。

どちらも末裔らしいのですが個人的には兄弟がいて分家したんじゃないかと思っていますwww

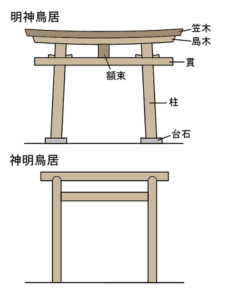

ちなみに鳥居の形で日本古来の大神系か明神系か分かります。

明神鳥居は軽くカーブした笠木や下の木が出っ張っているのが特徴。

神明鳥居は真っ直ぐな笠木で下の木が出っ張っていない。

神明鳥居の方がシンプルなデザイン。

寺は仏教の仏を祀っています。

寺はあくまでも寺なので仏教以外の神様は登場しない。

寺で天照大神を祀ったりはしていない・・・・という事もないらしい

法華経の寺院では三十番神の一柱として天照大神が祀られていたりする。

神社に祀られている例外

基本的には神道の神様や明神が祀られているが

例外として太宰府天満宮の菅原道真公が学問の神様として祀られている。

他にも靖国神社は戦死者を大神として祀る神社です。

見た目で区別するには?

神社

- 鳥居がある

- 狛犬がいる

- 眷属(狐、牛、狼、猿など)

鳥居がある

一目で分かる特徴としては鳥居がある事。

鳥居の形で日本古来の大神が祀られている神明神社か

外国から輸入された神々である明神社

実はいろいろな形がある

狛犬がいる

二対で空想上の守護獣とされています。

決まった形はなく神社によって微妙に形が違うそうです。

阿吽を表しており、片方が口をあけた【阿】片方が口を閉じた【吽】になっています。

片方が狛犬で片方が獅子の石像というパターンもあります。

玉を踏んでいる玉取り狛犬、小さな狛犬を踏んでいる子取り狛犬

そして獅子などバリエーション豊か。

眷属(狐、牛、狼、猿など)

神に仕える神使として動物の石像があったりします。

- 鼠:大黒天

- 牛:天満宮

- 虎:朝護孫子寺

- 蜂:二荒山神社

- 兎:住吉大社・岡崎神社・調神社

- 亀:松尾大社

- 蟹: 金刀比羅宮

- 鰻: 三嶋大社

- 蛇: 弁才天・大神神社

- 海蛇: 出雲大社

- 白蛇: 諏訪神社

- 狐: 稲荷神社

- 鹿: 春日大社・鹿島神宮・厳島神社

- 猿 日吉大社・浅間神社

- 烏: 熊野三山

- 鶴: 諏訪大社

- 鳩: 八幡宮

- 鷺: 氣比神宮

- 鶏 :伊勢神宮・石上神宮

- 狼: 武蔵御嶽神社・三峰神社など奥多摩・秩父地方の神社

- 鯉: 大前神社

- 猪: 護王神社・和気神社

- ムカデ: 毘沙門天

いろいろな動物が神使として扱われています。

寺

寺の特徴は

- 門

- 地蔵

- 塔

門

神社と違って寺には門があります。

門には仏像が飾られていたり

金剛力士像なんかは有名。

地蔵

寺に設置してあったり道端に祀られている地蔵。

正式名称は地蔵菩薩と言います。

菩薩(修行中の仏)でありながら衆生を救済したいと願い

六道の救済をしている地蔵。

六道には天道、人道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道がある

塔

お寺に良くある五重塔ですがあれはブッタの墓です。

五重塔が寺にあるのはブッタを祀っているからです。

おみくじと御朱印

おみくじと御朱印は元々、仏教由来

おみくじ

おみくじは、昔、後継者選びや、

国の祭事・政といった重要事項を決定する際、

神様の御声を聴くための道具として用いられていた

”籤(くじ)”が起源だと言われています。

現在のおみくじを考えたのは天台宗比叡山元三慈恵大師良源上人(912~985)

一般的になったのは鎌倉時代初期ごろから

最初はお寺がやっていたんだけど神社もおみくじをやるようになった。

両者の違いは

- お寺は漢文のおみくじ

- 神社は和歌のおみくじ

御朱印

御朱印は元々、お寺で写経した人のご褒美として誕生しました。

「御朱印(ごしゅいん)」とは、神社や寺院において、参拝者に向けて押印される印章・印影の事です。

押印の他に、参拝した日付、寺社名・御祭神・御本尊の名前などを墨書きして下さるところが一般的です。また、御朱印をもらう(本来は拝受と言います)ために使用する帳面を、「御朱印帳(ごしゅいんちょう)」と呼びます。

御朱印の起源は、寺社へ写経を納めた(納経)際の受付印であったとされています。

神仏習合してたから明確にお寺が先とは言えない、本当に起源を辿る事はできないレベルで混ざっているから

神社やお寺に参拝した時の参拝証として御朱印をもらっていたという感じ

御朱印帳なんてのもあるしね。

まとめ

神社と寺の違いは神仏習合のおかげで見分けがつかないくらい融合している。

祀っている物が違うんだよ~とか軽々しく言えないレベルで混ざってる。

日本の仏教は他の仏教国と明らかに違うんだろうな~

- 鳥居があるのが神社

- 狛犬や神使(眷属)が祀られているのが神社

- 門に仏像が飾られているのがお寺

- 地蔵があるのはお寺

- 五重塔があるのはお寺

神仏習合でこの神様は神社、この仏様はお寺と言えないレベルで混ざっているのがずるい

神道が仏教とか他の宗教(主に仏教)を取り込んでいくから境目が曖昧な感じ

歴史的に見て神仏習合してから長い時間、仏教と神道が混ざってしまったから区別がつかなくなっていたけど

明治時代に神仏分離からの廃仏毀釈をしたから区別がつくというかある程度、分離した感じなのかもしれません。

何がどう分離したのかは曖昧で分かりにくいですが。

更に第二次世界大戦後にGHQが神道指令を出して神道を教育から排除したから神社やお寺に関しての知識が浅くなっている感じ。

個人的には日本の宗教というのは神道が仏教や江戸時代に流行った儒教の良いところ取りで宗教というよりは文化として組み込んだ感じ。

何が言いたいかというと神社とお寺の違いなんて素人目には鳥居があるかないかくらいでしか分からない。

神仏習合マジでチート

ではでは(^ω^)ノシ

この記事もおすすめ

空気を読むというのはくだらない?9割は場の雰囲気に流されているだけ

多様性という言葉が胡散臭いのは弱者に寄り添うフリをして利益を貪ろうとするからである。

お賽銭箱にいれる金額を語呂合わせするのは遊びで特に意味はない